基礎油分類標準?

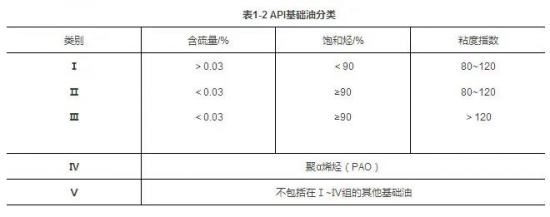

基礎油是潤滑油的基礎液,它的性能對潤滑油的基本性能起保證作用。美國石油學會(API)把基礎油分為五類,見下表1-2。

基礎油分為五類,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類都是從石油煉制中制造出來的,稱礦物基礎油,其性能能滿足制造大部分潤滑油的要求,占使用量的90%以上,價格低廉,量大面廣,Ⅰ類質量太低目前已基本被淘汰,Ⅱ、Ⅲ類是目前大部分機油品牌使用的基礎油。Ⅳ和Ⅴ類稱合成基礎油,他們各有自獨特的優點,其中Ⅴ是特殊用途的基礎油。

什么是加氫基礎油?

上圖中的Ⅱ、Ⅲ類基礎油是采用化學的方法制造的,這種方法叫加氫改質。其過程是把相對分子質量較大的各種烴類裂化成小分子烯烴類,再加氫飽和(即加氫裂化),生成化學活性穩定、組成均勻、黏溫性能良好的飽和烴。

還要經溶劑脫蠟,降低凝固點,這就是Ⅱ類基礎油;如果不用溶劑脫蠟而是再催化加氫,把凝固點高的正構烷烴轉化為凝固點低的異構烷烴,就成為Ⅲ類基礎油。

加氫改質方法的優點,一是擴大了基礎油的原料來源,由于過程中有脫硫作用,使地球上量大面廣的高含硫的、飽和烷烴含量不夠大的中東原油也可以生產優質基礎油;二是與Ⅰ類油相比,加氫生產流程短,不使用揮發性大、易燃、有毒的溶劑,操作費用低。

近年來Ⅱ、Ⅲ類基礎油生產量不斷增大,很多煉廠將原生產基礎油的“老三套”改為“加氫”;更主要的是因為Ⅱ、Ⅲ類油的品質在很多方面優于Ⅰ類油。Ⅱ、Ⅲ類油中飽和烴幾乎100%,品質純,外觀白色無味,而Ⅰ類油為淺棕到深褐色,有味。

Ⅱ、Ⅲ類油的氧化安定性好,對抗氧劑的感受性更好,能大大延長潤滑油的使用壽命。但也有些小缺點,因為極性物含量少,對添加劑的溶解度稍差。現有技術生產的基礎油中,Ⅱ、Ⅲ類油低黏度的品種比例較大。

Ⅳ類PAO基礎油

Ⅳ類,聚α-烯烴(PAO),系來自于原油中的瓦斯氣或天然氣所分散出來的丙烯,再經聚合、催化等繁復的化學反應才煉制成大分子組成的基礎液。在本質上,它使用的是原油中較好的成份,加以化學反應并透過人為的控制下達到預期的分子形態,其分子排列整齊,抵抗外來變數的能力自然很強,因此合成油體質較好,其對熱穩定、抗氧化反應、抗粘度變化的能力自然要比礦物油強許多。

Ⅴ類脂類基礎油

第五類,其他合成油(一般指酯類合成油)就是通過提煉動、植物(生物)脂肪酸和醇化學合成的雙酯、多元醇酯、聚醚、硅油、磷酸酯等。酯類本來就是油性的,具有天然的潤滑性能(其他基礎油,包括PAO,要通過添加劑實現這個性質)。而且酯類本來的極向性可以使油膜分子黏附在金屬表面,所以論潤滑油性能,酯類潤滑油是最好的。

中國潤滑油網致力于好文分享與行業交流,文章不代表平臺觀點。感恩原創作者,版權歸原創作者所有。如不慎涉及侵權,請留言刪除。歡迎轉載分享。

相關評論